OPINI |SUMEKAR.ID — Saya tidak ingin menggunakan diksi “Penerimaan Negara” Karena sesuatu yang diterima secara sukarela, tentu ada yang memberi dengan ikhlas.

Tapi apa yang terjadi hari ini? Cukai rokok bagi rakyat kecil bukanlah bentuk penerimaan, melainkan penarikan paksa, pemalakan regulatif yang dilegalkan. Ini bukan soal pajak, ini soal pemerasan.

Tapi karena dilakukan oleh negara, maka kita harus menyebutnya dengan kata sopan: Kebijakan Fiskal.

Mari kita urai pelan-pelan, seperti mencuci luka petani di tengah ladang yang kering.

Jualan apa yang harus bayar kewajiban bahkan sebelum produknya diproduksi?

Hanya satu jawabannya. Rokok!. Bahkan sebelum tembakau dirajang, sebelum kertas dibungkus, sebelum api dinyalakan, negara sudah menagih. Ini bukan bisnis, ini taruhan.

Petani menanam dengan doa, pengusaha kecil menggulung daun dengan harap, lalu negara datang membawa palu bernama “Cukai” dan memukul sebelum mereka berdiri.

Gudang Garam dan korporasi besar kerugiannya diumumkan, sementara nyawa sopir travel dibuang di pinggir jalan.

Produk apa yang pajaknya bisa mencapai tiga kali lipat dari harga pokok produksi?

Ya, rokok lagi. Harga rokok yang dibeli seharga 7 ribu rupiah bisa mengandung cukai hingga sembilan belas ribu. Mari kita buat perbandingan kasar.

- Harga pokok produksi hanya sekitar 25–30% dari total harga jual.

- Cukai saja bisa mencapai 120–200% dari harga pokok produksi.

- Jika dihitung bersama PPN dan pajak rokok, maka total beban pajak bisa 3-4 kali lipat lebih dari biaya produksi asli.

Negara menjadikan tambakau sebagai kambing perah, tanpa peduli yang keluar sudah bukan susu melainkan darah petani dan pabrik kecil.

Dan seperti biasa, para elite di Jakarta pura-pura linglung. Mereka menyebut rokok barang najis, “Merusak Generasi Bangsa” namun tangan mereka gemetar kalau pendapatan dari cukai berkurang.

Seperti orang jijik melihat kotoran sapi tapi diam-diam mencium aroma uang dari balik tai itu. Karena sejatinya, tai sapi memang menjijikkan, tapi bisa disulap jadi pupuk yang menumbuhkan tanaman para elit.

Negara ambigu, rokok itu najis mulut, tapi suci di laci kementerian keuangan.

Sungguh kebijakan yang salah bantal, seharusnya menopang, malah menindih.

Tidur para pejabat di atas bantal empuk bernama “Kontribusi Rokok” tapi yang jadi kasur adalah punggung petani dan pengusaha kecil.

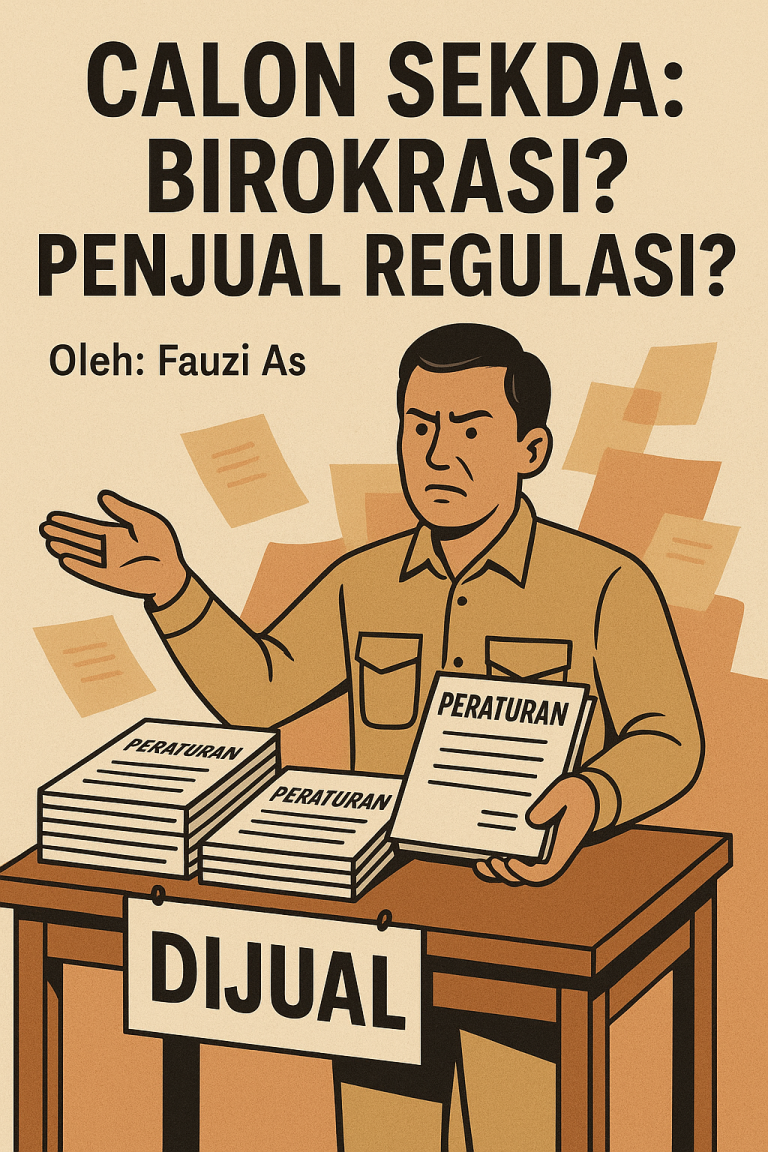

Regulasi yang Menindas: Negara Tega, Rakyat Lega Jika Mati

Regulasi yang ada hari ini menempatkan petani tembakau dan pengusaha kecil dalam lingkaran setan.

Bukan karena mereka ingin meracuni bangsa, tapi karena mereka ingin hidup.

Tembakau adalah warisan

Ia ditanam dengan tangan sendiri, dijemur dengan matahari kampung, dibungkus oleh usaha rumahan, tapi dipukul oleh tangan negara yang jauh dari ladang.

Yang besar bisa bermain lobi. Yang kecil terpaksa menyelundup atau gulung tikar. Dan ketika ada rokok ilegal, negara bukan menyalahkan sistem, tapi menyalahkan rakyat. Mobil pengangkut rokok di tabrak aparan di tengah jalan, padahal mereka hanya seorang ayah yang di tunggu anaknya belum makan.

Aparat ini kadang seperti majikan yang menuduh pembantunya mencuri karena mampu membeli beras sendiri. Petani tembakau Madura, Bojonegoro, Temanggung, Lombok, atau Jember bukanlah pelaku kejahatan.

Mereka hanya pewaris tanah dan keringat. Tapi setiap kali bicara rokok, mereka dibungkam dengan data moralis, padahal para pejabat perokok berat dan anaknya tiap tahun ke Singapura untuk check up paru-paru.

Alternatif Solusi, Bukan Menghapus, Tapi Mengangkat.

Kita tidak bisa menafikan bahwa negara butuh uang. Tapi mengambil dari yang lemah bukan solusi, itu pengecut buta.

Maka, berikut adalah beberapa solusi yang bisa ditempuh:

- Kebijakan Cukai Berjenjang lebih panjang:

Bedakan tarif antara industri rokok besar dan UMKM. Jangan samakan pabrik raksasa yang bisa lobi dengan pengusaha kecil di pojokan pasar. - Insentif untuk Petani Tembakau: Setiap petani yang menanam tembakau harus mendapatkan insentif dari DBH CHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau), bukan hanya dinas dan event seminar.

- Legalitas Produk Skala Kecil: Berikan ruang legal untuk produksi skala kecil, seperti halnya usaha kuliner rumahan.

Sertifikasi ringan, syarat ringan, tapi tetap diawasi. Ya bagi pejabat yang serius bisa baca tulisan saya berjudul: “TNI Serbu Bea Cukai“.

Cukai Bukan Tuhan

Negara yang bijak adalah negara yang adil. Tapi di negeri ini, keadilan datang belakangan, sesudah kas negara kenyang.

Mereka menyebutnya pembangunan, tapi kita menyebutnya pelintiran. Mereka menyebutnya kebijakan, tapi kita tahu itu kutukan yang turun dari langit birokrasi.

Cukai tak ubahnya seperti Tuhan palsu. Mengatur hidup, tapi tak pernah memberi hidup. Dan kami, para petani, pengusaha kecil, hanya ingin satu hal:

Jangan bunuh kami dengan peraturan, lalu hidup nyaman dari tangisan petani dan sopir travel jalanan. Saya tidak sedang membenarkan sesuatu yang salah, tetapi kenyataan rakyat penting di umumkan dengan keras pada telinga pejabat dan regulasi yang tuli.

Tinggalkan Balasan